心理罪讲了什么?三分钟带你梳理核心故事线

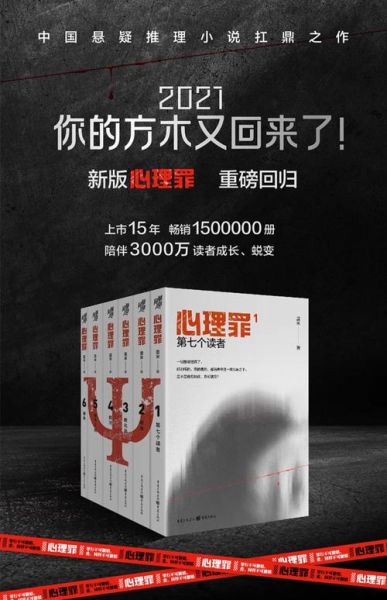

《心理罪》是雷米创作的犯罪心理小说系列,主角是犯罪心理学天才方木。故事围绕方木协助警方侦破连环杀人案展开,案件背后往往隐藏着扭曲的人性动机。

核心案件时间轴:

- 《第七个读者》:方木大学时期,校园内出现模仿世界经典悬案的连环杀手,最终发现凶手竟是最亲近的室友。

- 《画像》:方木成为警察后,面对以“画像”为杀人标志的凶手,对方木的心理画像能力发起挑战。

- 《教化场》:探讨“环境塑造犯罪”主题,凶手通过心理实验将普通人变成杀人工具。

- 《暗河》:方木深入人口贩卖集团,案件涉及警方高层腐败,结局惨烈。

- 《城市之光》:凶手以“替天行道”为名处决法律无法制裁的恶人,方木与之展开终极对决。

心理罪小说和网剧区别:五个维度深度对比

1. 角色人设:小说更暗黑,网剧更“人性化”

方木形象差异:

- 小说:孤僻、偏执,有严重的创伤后应激障碍(PTSD),常因过度共情凶手而濒临崩溃。

- 网剧(2015版):陈若轩饰演的方木保留天才特质,但增加了与邰伟的兄弟情线,性格更温和。

邰伟角色改动:小说中邰伟是粗犷刑警,网剧将其改为年轻热血的警察,与方木形成“双男主”模式。

2. 案件尺度:小说细节更血腥,网剧需过审

被删减的名场面:

- 《画像》小说中凶手将受害者制成“人彘”的细节,网剧改为象征性镜头。

- 《教化场》心理实验的残酷过程被弱化,重点转向破案逻辑。

新增原创剧情:网剧为邰伟增加感情线,冲淡原著的压抑氛围。

3. 主题深度:小说探讨人性之恶,网剧侧重正邪对立

小说核心命题:“犯罪是人性缺陷的极端呈现”——每个凶手都有可悲的成长背景。

网剧改编方向:强化警方破案主线,减少对社会问题的批判,例如《城市之光》中删减了网民对“私刑正义”的盲目追捧。

4. 叙事手法:小说多视角心理描写,网剧依赖视觉化

小说特色:大量犯罪心理分析,例如方木通过凶手摆放尸体的角度推断其童年创伤。

网剧呈现:用红色调灯光、快速剪辑表现方木的“犯罪重现”想象,但省略了心理学术语解释。

5. 结局差异:小说更绝望,网剧留希望

《城市之光》结局对比:

- 小说:方木为阻止凶手引爆舆论,选择自我牺牲,生死成谜。

- 网剧:方木重伤幸存,邰伟破案后回归警队,结尾暗示两人继续合作。

为什么心理罪能火?三个关键成功因素

1. 真实感:案件原型来自社会新闻

雷米曾透露,《画像》中凶手用受害者血液作画的情节,灵感源于某省真实发生的“艺术家杀人案”。

2. 专业度:犯罪心理学知识硬核

书中提到的技术:

- 犯罪地理画像(Geographic profiling)

- 行为证据分析(Behavioral Evidence Analysis)

- 受害者学研究(Victimology)

3. 代入感:方木的“创伤成长”引发共鸣

读者提问:“为什么方木不辞职?”

答案:小说通过方木的心理独白揭示——他恐惧成为下一个凶手,破案是对自我黑暗的救赎。

入门指南:按什么顺序读心理罪?

时间线顺序:《第七个读者》→《画像》→《教化场》→《暗河》→《城市之光》

避坑提示:先读《画像》可能因人物背景缺失感到混乱,建议从《第七个读者》开始。

常见疑问解答

Q:网剧《心理罪》和电影《心理罪》有关联吗?

A:完全独立。电影由廖凡、李易峰主演,改编自《画像》,但将方木改为犯罪侧写实习生,案件也做了大幅简化。

Q:心理罪适合未成年人阅读吗?

A:不建议。小说含有大量暴力、性侵、虐杀细节,即使成年读者也可能产生不适。

Q:雷米还有其他类似作品吗?

A:可尝试《殉罪者》,讲述跨越二十年的复仇案,风格比《心理罪》更社会派。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~