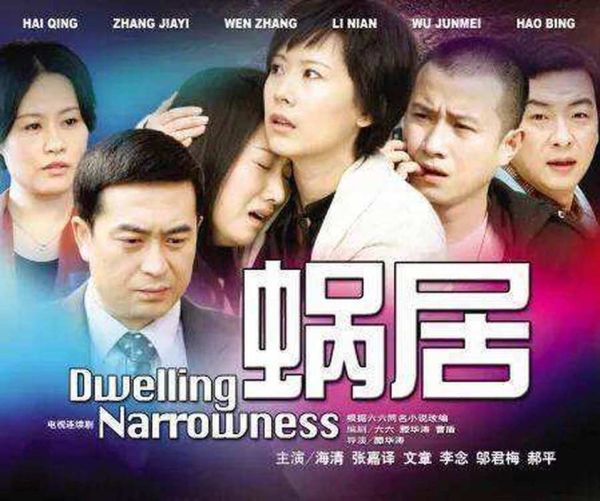

《蜗居》怎么样?一句话:它把“房子”与“人性”绑在一起,赤裸裸地撕开给你看。值不值得看?如果你正被房贷压得喘不过气,或者对“奋斗”二字产生怀疑,这部十二年前的剧依旧像一面镜子,照得人心发凉。

为什么《蜗居》在今天依旧刺痛年轻人

2024年的房价比2009年更高,但年轻人的焦虑配方却没变:工资追不上首付、爱情抵不过丈母娘、理想被一纸合同碾碎。《蜗居》把这三味药熬成了一锅苦汤,喝下去才发现,苦的不是剧情,是现实。

- 房价焦虑:剧中“海萍夫妇”为一套老破小省吃俭用,映射当下“六个钱包”买房的普遍现象。

- 道德困境:海藻的“小三”身份被观众痛骂,却没人能否认她面对金钱诱惑时的真实。

- 阶层固化:宋思明一句话“权力是男人的春药”,道破资源分配的不公。

角色群像:没有赢家,只有幸存者

郭海萍:被房子逼成“泼妇”的知识女性

她曾是大学里的文艺青年,婚后却为省两块钱公交费步行十公里。海萍的崩溃不是一瞬间,而是每天醒来算房贷利息的累积。她的悲剧在于:努力读书、勤奋工作,却依旧买不起房。

郭海藻:爱情与面包的“双输”实验品

海藻的错不是爱上宋思明,而是误以为“捷径”能通往幸福。她得到的钱越多,失去的自我越多。当宋思明倒台,她才发现自己连“情妇”都算不上,只是权力游戏的赠品。

宋思明:精英的体面与贪婪的裂缝

他穿定制西装、喝年份红酒,却用公款给情人买豪宅。宋思明的魅力是权力镀的金,剥落之后只剩腐朽。他的结局印证了剧名——再大的权力,也蜗居在制度的笼子里。

经典台词:十二年后再听,句句扎心

“每天一睁开眼,就有一串数字蹦出脑海:房贷六千,吃穿用两千五,冉冉上幼儿园一千五,人情往来六百,交通费五百八,物业管理费三四百……”

这段独白让无数房奴背脊发凉。数字不会撒谎,它把“中产幻觉”拆成明码标价的焦虑。

现实对照:从“蜗居”到“躺平”

2009年观众骂海藻“拜金”,2024年年轻人开始理解她。不是道德标准变了,而是生存成本更高了。当“躺平”成为新思潮,《蜗居》的残酷反而成了预言:

- 努力未必成功:海萍夫妇加班到深夜,依旧凑不齐首付。

- 捷径充满陷阱:海藻的“少奋斗十年”换来终身阴影。

- 系统问题无解:宋思明倒台后,房价没跌,只是换了批玩家。

观看指南:如何不被《蜗居》“致郁”

有人看完抑郁三天,有人看出职场警示录。关键在于把剧集当“体检报告”,而非“判决书”:

- 警惕消费主义:海萍买名牌包撑场面,结果多背了三个月泡面债。

- 量化风险:海藻的“包养合同”没写违约条款,现实里所有馈赠都标了价。

- 保留底线:宋思明给海藻的每一分钱,都是贪污的赃款,沾了就得还。

延伸思考:如果《蜗居》拍续集

假设故事发生在2024年:

海萍终于攒够首付,却发现学区房政策变了;海藻直播带货成了网红,被网暴“小三史”;宋思明的秘书用区块链洗钱,手段更隐蔽。房子不再是唯一枷锁,但新的牢笼永远存在。

《蜗居》值得看吗?它不提供答案,只负责提问。当你为“要不要回老家”纠结时,想起海萍的台词:“我们这样的人,留在上海才是悲剧,离开也是悲剧。” 这部剧的伟大之处,在于它让观众意识到:真正的蜗居,不在水泥盒子里,而在人心的欲望与恐惧之间。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~