恐龙灭绝的真正原因是什么?

关于恐龙灭绝,最主流的说法是小行星撞击说。大约6600万年前,一颗直径约10公里的小行星撞击今天的墨西哥尤卡坦半岛,形成了直径180公里的希克苏鲁伯陨石坑。撞击瞬间释放的能量相当于数十亿颗氢弹,引发全球森林大火、遮天蔽日的尘埃云以及持续数年的“撞击冬天”。

但撞击并非唯一推手。同期德干暗色岩超级火山持续喷发数十万年,释放大量二氧化硫与二氧化碳,导致气候先严寒后酷热。海洋酸化与缺氧进一步摧毁了食物链底层。可以说,恐龙遭遇了“多重暴击”。

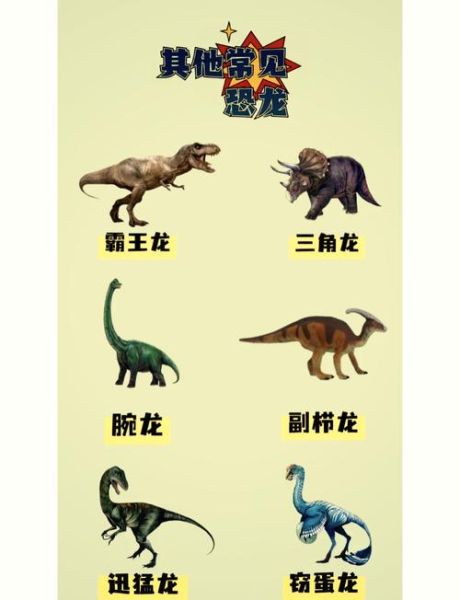

恐龙到底有多少种?

目前已正式命名的恐龙超过1200种,且每年仍有新物种被发现。它们被分为两大总目:

- 蜥臀目(骨盆类似现代蜥蜴):包括所有肉食性恐龙(如霸王龙)与部分植食性恐龙(如梁龙)。

- 鸟臀目(骨盆类似现代鸟类):全部为植食性,如三角龙、剑龙。

有趣的是,鸟类其实是蜥臀目中兽脚亚目的后代,这意味着恐龙并未完全灭绝。

最大的恐龙有多大?

阿根廷龙(Argentinosaurus)体长可达35米,重量约80吨,相当于14头非洲象。它的股骨长达2.5米,但骨骼中空结构使其相对轻盈。相比之下,霸王龙体长仅12米,却拥有陆地动物中最强的咬合力(约5.8吨)。

恐龙真的全身覆盖鳞片吗?

并非如此。近20年的化石证据显示,许多恐龙(尤其是小型兽脚类)拥有羽毛或原始绒毛。例如:

- 中华龙鸟化石保存了清晰的羽毛印痕。

- 暴龙超科的幼体可能全身绒羽,成年后仅背部残留。

- 羽毛最初用于保温或展示,后期才演化出飞行功能。

为什么哺乳动物没和恐龙一起称霸?

侏罗纪时期,哺乳动物体型普遍不超过现代家猫。它们采取夜行、树栖或穴居策略,以昆虫、种子为食,避开恐龙生态位。直到大灭绝后,空出的生态位才让哺乳动物迅速演化出巨犀、猛犸等体型。

如何区分恐龙与其他史前爬行动物?

关键特征在于直立四肢:恐龙腿骨垂直于身体下方,能像现代哺乳动物一样高效奔跑;而翼龙、蛇颈龙等四肢向两侧伸展,属于“爬行动物式”运动。此外,恐龙仅生活于陆地,翼龙和蛇颈龙分别占据天空与海洋。

恐龙化石如何形成?

需满足苛刻条件:

- 尸体迅速被泥沙或火山灰掩埋,避免被食腐动物破坏。

- 地下水渗透骨骼,矿物质逐渐替换有机质,形成石化骨骼。

- 地壳运动将埋藏层抬升至地表,经风化后暴露。

全球著名化石点包括中国辽宁(带羽毛恐龙)、美国地狱溪组(霸王龙)、阿根廷巴塔哥尼亚(巨型蜥脚类)。

现代技术如何还原恐龙真实面貌?

科学家通过以下手段“复活”恐龙:

- CT扫描:无损观察骨骼内部结构,发现霸王龙嗅觉区占脑容量50%,证实其超级嗅觉。

- 色素体分析:从羽毛化石中提取黑素体,推断小盗龙羽毛呈金属蓝黑色。

- 生物力学模拟:计算表明棘龙尾巴呈桨状结构,适合水中推进,推翻其“渔夫”形象。

恐龙文化为何经久不衰?

从19世纪第一块禽龙化石引发“恐龙热”,到《侏罗纪公园》系列全球票房超50亿美元,恐龙始终占据人类想象力的巅峰。它们象征失落的史前世界,同时提醒我们:即使统治地球1.6亿年的霸主,也难逃环境剧变的命运。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~