观光市场到底是什么?

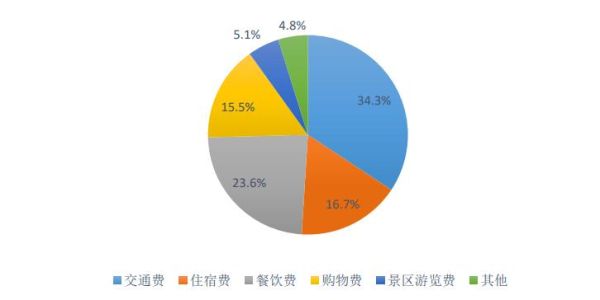

观光市场,简单来说,就是围绕“游客”展开的一切消费场景的总和。它既包括传统的景区门票、酒店住宿,也涵盖餐饮、交通、购物、演艺、文创、研学、康养等延伸业态。根据联合国世界旅游组织(UNWTO)的最新口径,只要出行距离超过40公里且停留时间超过24小时,即可计入观光市场统计。

观光市场的新变化:谁在变?怎么变?

1. 主力客群年轻化

90后、00后已占到国内出游人次的55%以上。他们拒绝“到此一游”,更在意沉浸式体验与社交货币。

2. 消费半径扩大

高铁三小时圈、支线航空、自驾租车,把“周末跨省”变成常态。微度假、轻旅行成为关键词。

3. 预订链路碎片化

从抖音直播间到小红书笔记,再到微信小程序,“种草—拔草—分享”三步曲被压缩到一部手机完成。

如何抓住观光市场的新机遇?

第一步:精准锁定“场景需求”

与其问“游客需要什么”,不如问“游客在什么场景下愿意多花钱”。

- 亲子场景:研学+乐园+安全住宿,一站式打包。

- 情侣场景:夜景+私汤+旅拍,高颜值出片。

- 银发场景:康养+慢行+无障碍,节奏舒缓。

第二步:打造“可晒”的内容资产

把景区、酒店、餐厅拆成100个可拍角度,再配10句万能文案,让游客自发传播。

案例:桂林阳朔一家民宿在楼顶装了一面“天空之镜”,成本不到2万元,却带来小红书曝光200万+。

第三步:用“套餐”替代“单品”

门票+讲解+文创雪糕=“文化沉浸套餐”;

租车+露营+烧烤=“野奢微度假套餐”。

套餐溢价率普遍比单卖高30%—50%。

观光市场的流量密码:搜索+社交双轮驱动

搜索端:布局长尾关键词

与其抢“桂林旅游”这种红海词,不如深耕“桂林亲子三日游路线”、“阳朔小众民宿推荐”等长尾词。

实操技巧:

- 用5118、站长工具拉取500条相关长尾。

- 将关键词拆成“疑问句”与“场景词”两类。

- 用问答+攻略形式落地,提升页面相关度。

社交端:让KOC成为“自来水”

相比头部KOL,1万—5万粉丝的KOC性价比更高,真实感更强。

合作公式:

免费体验+专属折扣码+二次创作激励,平均ROI可达1:5。

观光市场的“隐形金矿”:二次消费

门票只是入口,二次消费才是利润核心。

1. 文创升级

把景区IP拆成“表情包+盲盒+数字藏品”,客单价从30元拉到199元。

2. 夜游经济

灯光秀+沉浸演艺+夜市,把“过夜率”从20%提到45%,人均多花280元。

3. 会员体系

用微信小程序做“电子年卡”,绑定积分商城,复购率提升3倍。

常见疑问Q&A

Q:小景区没预算做夜游怎么办?

A:用“轻投影”方案,10台激光投影+山体做幕布,投入不到20万,三个月回本。

Q:如何防止“网红一阵风”?

A:把“打卡点”升级为“故事点”,每月更新一次主题,让游客“二刷”有新鲜感。

Q:观光市场数据从哪里看?

A:官方用文旅部季度报告,民间用携程、同程、马蜂窝三大平台的搜索指数,交叉验证。

2024—2025观光市场关键词预测

- Citywalk:城市微旅行,人均消费150—300元。

- 数字游民:边工作边旅居,租期15—30天。

- 低碳观光:碳积分兑换门票,吸引ESG企业团建。

- AI导游:扫码听故事,自动生成个性化路线。

抓住观光市场,本质上是抓住“情绪价值”与“时间价值”的双重红利。谁能把游客的24小时拆成24个付费场景,谁就能在下一轮竞赛中领跑。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~