为什么北京大学会选址在海淀区?

很多人第一次听到“海淀区”时,会疑惑:为什么中国最顶尖的高校扎堆在这里?答案藏在历史、地理与政策三条线里。

(图片来源网络,侵删)

- 历史脉络: 清末京师大学堂(北大前身)最初在沙滩红楼一带,后因院系扩张、城市功能调整,1952年迁至原燕京大学校址——海淀镇西北的皇家园林区。

- 地理优势: 海淀西北部浅山环抱,地下水丰沛,形成“上风上水”格局;同时距离中关村原始电子一条街仅数公里,为后来的产学研结合埋下伏笔。

- 政策导向: 1950年代北京城市规划明确“教育科研向西向北”,海淀被划为文教区,北大、清华、人大等校陆续迁入,形成今天的学院路高校集群。

北京大学在海淀区的具体范围有多大?

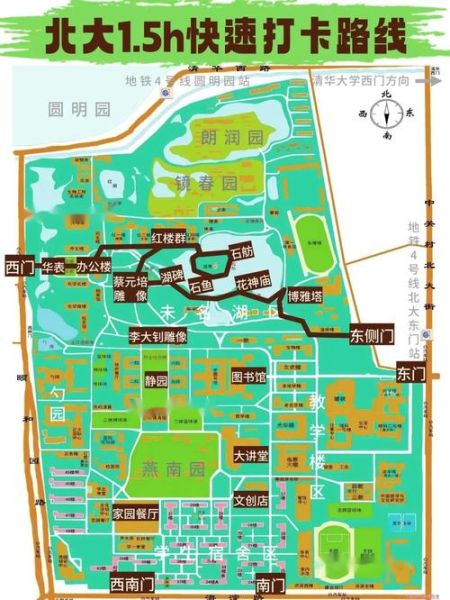

北大并非只有一个校门,而是呈“一体两翼”分布:

- 燕园主校区: 颐和园路5号,占地约1.95平方公里,包括未名湖、博雅塔、图书馆、百周年纪念讲堂等标志性区域。

- 医学部校区: 位于学院路38号,原北京医科大学校址,与主校区相距约6公里,地铁4号线可直达。

- 昌平新校区: 位于昌平区马池口镇,2021年启用,目前以部分研究院、实验室为主,本科生教学仍以燕园为核心。

从北京市中心到北京大学怎么走最方便?

“我住在国贸,去北大看朋友,地铁还是打车快?”

——实测早高峰地铁胜出。

- 地铁: 国贸站1号线→西单站换乘4号线→北京大学东门站A口,全程约50分钟,票价5元。

- 公交: 特4路、运通106路、320路等多条线路直达北大东门、南门,但高峰时段易受堵车影响。

- 骑行: 从西直门出发,沿中关村南大街一路向北,约25分钟可达北大南门,沿途有专用自行车道。

海淀区还有哪些与北大相关的地标?

北大周边不仅是学术圈,更是文化、商业、自然资源的交汇点:

- 中关村创业大街: 距北大南门步行15分钟,车库咖啡、3W咖啡见证过无数学生创业项目。

- 圆明园遗址公园: 与北大北墙仅隔一条马路,学生常去跑步、写生,历史与青春同框。

- 海淀图书城: 曾经的“籍海楼”是80年代北大学子的精神粮仓,如今升级为“中关村图书大厦”。

- 食宝街: 地铁4号线海淀黄庄站B口,集合了全国各地小吃,北大同学戏称“第二食堂”。

未来北大在海淀的布局会有变化吗?

“听说北大要在通州建新校区,是真的吗?”

(图片来源网络,侵删)

——目前官方规划仍以海淀为主,但空间拓展思路已转向“多点支撑”。

- 海淀园升级: 2025年前,燕园核心区将完成老旧楼宇抗震加固,地下停车场扩容,缓解游客与师生停车矛盾。

- 昌平园深化: 信息科学技术学院、环境科学与工程学院部分实验室已迁入昌平,未来可能承接更多研究生培养。

- 国际合作区: 与海淀区政府共建的“北大-海淀国际科创中心”正在推进,聚焦人工智能、生物医药,地点就在地铁16号线西北旺站附近。

游客进北大需要预约吗?

“暑假带孩子参观北大,需要提前多久预约?”

——至少提前7天。

- 预约通道: 微信搜索“参观北大”小程序,每日零点放号,节假日秒光。

- 证件要求: 本人二代身份证或护照,儿童可用户口本。

- 开放时间: 寒暑假、法定节假日每天7:30-11:30、14:00-17:00,周一闭馆(校园不闭,但图书馆、校史馆不开放)。

- 特别提示: 从2024年起,团队参观需通过海淀区文旅局统一平台预约,不再接受校内单位直接申请。

住在海淀区,孩子上北大附中有优势吗?

“我们户口在海淀万柳,北大附中是不是更容易进?”

——学区不等于直升。

(图片来源网络,侵删)

- 招生范围: 北大附中初中部实行“登记入学+派位”,万柳、海淀学区在派位范围内,但需满足“六年一学位”政策。

- 高中部: 通过中考统招、校额到校、市级统筹等渠道录取,2023年统招线海淀区约647分(满分660)。

- 子弟通道: 北大教职工子女可申请“北大附中初中部子弟班”,但需参加校内测评,并非无条件录取。

北大周边房价如何?

“想在学校附近租房考研,预算有限,有推荐吗?”

- 校内资源: 北大对外出租的“勺园公寓”双人间约120元/天,需持录取通知书或院系证明申请。

- 校外选择:

- 海淀路社区: 老破小一居室月租4500-5500元,步行到东门10分钟。

- 稻香园西里: 合租单间2500-3500元,地铁16号线苏州街站5分钟。

- 昌平线生命科学园站: 新小区两居室整租4000元左右,地铁到北大东门30分钟。

北大与海淀区的共生关系

“没有海淀,北大还是北大吗?”

——从空间到精神,两者早已不可分割。

- 人才循环: 北大毕业生约40%留在海淀就业,成为中关村企业、科研院所的中坚力量。

- 文化符号: “一塔湖图”不仅是北大LOGO,更是海淀区旅游宣传片的固定镜头。

- 政策反哺: 海淀区每年设立“北京大学-海淀区联合基金”,支持教授科研成果就地转化,2023年资助金额达1.2亿元。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~